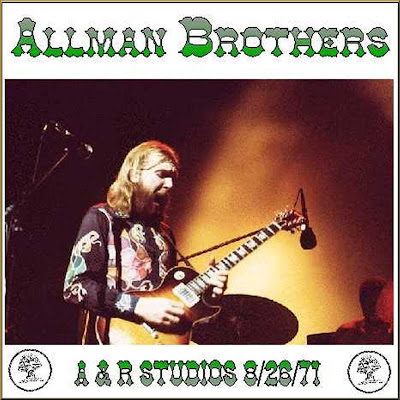

Muitos críticos consideram o álbum "The Allman Brothers at The Fillmore East", gravado em 1971, como o melhor disco ao vivo da história. Realmente é um discaço. O The Allman Brothers Band é uma das melhores bandas de rock de todos os tempos, e esse álbum, que é duplo em sua versão em vinil, capta bem toda a magia de um show deles no palco. Em 1993 esse disco foi relançado com algumas faixas-bônus e takes que ficaram de fora da versão original, e que só vieram a valorizar esse magnifífico álbum. Na ocasião desse relançamento, o crítico Carlos Albuquerque fez uma resenha para a sessão dominical Rio Fanzine, do jornal O Globo:

"É tendencioso o disco 'The Allman Brothers at The Fillmore East'. Depois de ouvi-lo, você tende a achar sem graça todos os outros discos já lançados. Pior. Você tende a perder a moderação. Afinal, 'At Filmore East' - o registro de duas apresentações da banda no legendário teatro de Nova York em março de 1971 - é o melhor ao vivo da história da humanidade, um disco insuperável, sublime, genial, fantástico, uma coisa de louco.

E agora, o mais incrível. Conseguiram aperfeiçoar o que já era perfeito. Isso mesmo! Mais de 21 anos depois do seu lançamento, "At The Fillmore Concerts', cd duplo produzido por Tom Dowd (o mesmo do disco-mãe) com takes alternativos e músicas não incluídas no disco original - algumas retiradas de um terceiro concerto no mesmo local, no dia 27 de junho de 1971, data em que o Fillmore abriu suas portas pela última vez.

Motivos não faltam para tamanho culto a um disco só. Adeptos distantes da máxima futebilística de que treino é treino e jogo é jogo, os Allman Brothers sempre souberam que estúdio é estúdio e palco é palco. A garotada que entrava em filas e pagava alguns dólares para ver os shows do grupo sabia que o retorno era certo e imediato. Os AB suavam cada cent do ingresso em sets que duravam no mínimo duas horas.

Na excursão americana do grupo em 1971 - foram mais de 140 shows em ginásios, clubes e arenas - a química entre seus integrantes chegou ao auge exatamente nos shows no Fillmore. A formação era a clássica do AB: as baterias de Jaimoe e Butch Trucks, o órgão Hammond e a voz bluseira de Greg Allman, o baixo de Berry Oakley e as guitarras afiadas de Duanne Allman (ao lado de Ry Coder, o maior slide guitar de todos os tempos) e Dickey Betts.

A receita: um misto quente de blues e rock básico, bem traduzida em músicas como 'Statesboro Blues' e 'Stormy Monday' (de Elmore James). O ponto forte: as longas improvisações do grupo, em jams que chegavam a incríveis 30 minutos de duração (caso de 'Mountain Jam', uma inédita incluída em 'The Filmore Concerts), sem que um momento sequer a coisa descambasse para o exibicionismo gratuito. Os Allman Brothers tinham um entrosamento orgânico poucas vezes visto e ouvido na música pop. Pura magia.

Espontâneas, apaixonadas, transcendentais, as apresentações da banda no Filmore ganharam com esse 'The Fillmore Concerts' um refil capaz de mantê-las por mais 21 anos na lista dos grandes momentos do rock and roll. É a tendência natural das coisas."

segunda-feira, 7 de maio de 2012

domingo, 6 de maio de 2012

Cantora Olivia Byington Fala dos Doces Bárbaros (2006)

"O relançamento de 'Os Doces Bárbaros' é um acontecimento importante para quem assistiu ao filme em 1976 quando foi lançado. Porém, é mais importante ainda para quem quer conhecer um pouco mais por dentro a história recente do Brasil. Gil, Bethânia, Gal e Caetano fazem lembrar os bastidores de tudo o que está sendo contado hoje em dia sobre a época negra da repressão, sem em nenhum momento levantar bandeiras ou falar explicitamente nisso. No documentário de Tom Job Azulay, a viagem no tempo leva a muitas reflexões. Vemo-nos diante de quatro belos personagens, todos do mesmo clã, vestidos como hoje em dia se estranharia encontrar alguém no Circo Voador ou na Vila Madalena. Cada qual com seu figurino inventado e inspirado em si mesmo. Turbantes, conchas, véus, miçangas, pés descalços e a sensualidade explícita dos baianos.

A deslumbrante Gal Costa, que teve sua alma clonada pela maioria das cantoras das gerações seguintes, surge deusa, dona de voz perfeita, sem medo dos agudos, projetando-se em oitavas inesperadas. Era uma época de repressão e, ao contrário do esperado, constata-se liberdade e ousadia. Hoje, ninguém teria coragem de se lançar naqueles agudos. A música agora é digital, com compressores, a distorção é coisa má e, quanto mais piano e monocórdio o som da voz, melhor a música. Gal grita, Gil esperneia, Caetano dramatiza com gestos largos e Bethânia é a imposição dos graves, do drama, da atitude. Conhecemos tanto cada um deles que é como ver um álbum de família.

Como em todo documentário brilhante e inesquecível, 'Os Doces Bárbaros' encontra no seu caminho um episódio memorável. Jom Tob filma com câmera na mão, no melhor estilo de cinema contemporâneo, a prisão do nosso atual ministro da Cultura em Florianópolis. Fica registrada a elegância e a coerência de Gil, sua busca pela alteridade, sua caminhada mística exposta ao ridículo numa delegacia de pobres diabos. Envergonhamo-nos ao pensar, 30 anos depois, a lei é a mesma e que, caso hoje o ministro desse uns tapinhas,repetir-se-ia a cena da delegacia numa CPI de outros pobres diabos. O olhar de Gil procura a câmera quando a sentença o condena ao internato num hospital psiquiátrico para se curar do vício da 'erva maldita'.

Maria Bethânia canta 'Um Índio', de Caetano, num momento de êxtase do filme, e dá um baile num jornalista que a entrevista no camarim. É a oportunidade de ver sua inteligência marcante e desafiadora. Caetano afirma que nosso tempo é rock, mas fala da religião que os quatro trazem para o Canecão dos anos 70, o Terreiro de Mãe Menininha com atabaques a pontos emocionantes. Gil dança um ballet desengonçado, parece mesmo o espírito de uma criança com seu visual de saci-pererê. Soube que Gil foi o primeiro a autorizar corajosamente a remasterização de 'Os Doces Bárbaros'. A cópia foi tratada e o som lindamente recuperado para as plateias do futuro, que vão beber direto da fonte mais pura da virada comportamental do Brasil em plena ditadura militar graças e estes artistas queridos que, 30 anos depois, ainda nos brindam com sua arte."

Olivia Byigton

sábado, 5 de maio de 2012

"Love, Janis" - Janis Joplin Através de Suas Cartas

Um recorte de jornal dos anos 90 fala de um livro sobre Janis Joplin, escrito por sua irmã Laura. O livro é baseado em cartas que Janis escreveu para a família, depois que partiu do Texas, onde nasceu e foi criada, para seguir a careira artística em San Francisco, na Califórnia, onde as coisas aconteciam. A jornalista Ana Maria Bahiana, que era correspondente do jornal O Globo em Los Angeles, escreveu sobre o livro que estava sendo lançado:

"'Love, Janis' foi preparado pela irmã mais moça de Janis, Laura Joplin, a partir de uma coleção de cartas antigas que ela reencontrou em 1988. Enviadas por Janis para a família, entre 1965 e 1970, elas relatam toda a trajetória da artista a partir do momento em que chega a San Francisco e vão até o final das gravações do seu último disco, 'Pearl'. O objetivo principal de Laura é mostrar com o livro 'uma visão de Janis menos sensacionalista'.

De fato, Laura proporciona um retrato humano e carinhoso de Janis. Ao longo do livro, vemos a transformação da garota em mulher. Numa carta de 1966, Janis revela aos pais, pela primeira vez que está morando em San Francisco com um cuidado e uma temeridade surpreendentes.'Lamento muitíssimo ter sido um desapontamento tão grande para vocês', escreve Janis.

Através das cartas, Janis detalha as descobertas de sua vida e de sua carreira de tal forma que nos dá - como deve ter dado aos pais - uma aula de rock, underground e blues. A tudo ela observa com carinho e admiração. 'Grateful Dead, Love, Jefferson Airplane, Quicksilver Messenger, The Leaves, The Grass Roots...vocês já viram nomes (de banda) mais bizarros?', pergunta ela certa vez. 'Por falar em Inglaterra', ela retoma, uma ano mais tarde, 'conheci Paul McCartney'. Ela sente a necessidade de uma explicação e emenda: 'Ele é um Beatle!'"

sexta-feira, 4 de maio de 2012

Laranja Mecânica - Repensando a Violência

O filme "Laranja Mecânica" (" Clockwork Orange"), de 1971, escrito e dirigido por Stanley Kubrick, se tornou um dos grandes clássicos do cinema mundial, trazendo à tona reflexões e uma visão polêmica a respeito da violência urbana. Baseado no romance de Anthony Burgess, o filme narra a história de um psicopata e delinquente chamado Alex, interpretado por Malcon McDowell. Alex aterroriza a cidade de Londres, ao praticar crimes com bastantes requintes de violência.

As cenas de violência praticadas pelo personagem principal são bastante fortes, como as que mostram Alex e mais três companheiros invadindo a casa de um escritor esquerdista, destruindo todos os móveis e violentando sua esposa. Alex ainda chuta o dono da casa, lembrando a coreografia de Gene Kelly em "Cantando na Chuva". O criminoso é preso após matar uma colecionadora de arte erótica com uma imensa escultura em formato de falo. É condenado a 14 anos de prisão, e submetido a um tratamento de choque com base em uma lavagem cerebral.

Alex se torna uma espécie de cobaia para os testes que eram feitos, e no final das contas, ele acaba se tornando uma vítima dos métodos nada sutis que eram utilizados.

A nova técnica, para recuperar presidiários traz métodos tão violentos e detestáveis quanto os utilizados por Alex, o que chega até a deixar o espectador um tanto dividido. Com as pálpebras retidas por um aparelho, que impede que os olhos sejam fechados, ele é obrigado a assistir a cenas de extrema violência e submetido a longas sessões de choque elétrico. Em duas semanas ele não parece ser o mesmo. É devolvido à sociedade, apesar de sua condenação, levando consigo os efeitos psicológicos do tratamento de choque. Alex passa a ser uma pessoa desprovida de vontade própria, levando a crer que o preço da estabilidade social é o fim da liberdade individual. O sexo e a violência, que faziam parte de seu mundo antes da prisão, passam a ser rejeitados, o tornando despreparado para enfrentar a lei da selva, virando uma presa fácil para suas vítimas do passado, como gangues rivais.

Laranja Mecânica é uma metáfora futurista da violência urbana, mostrando um mundo onde as pessoas seriam submetidas a um tratamento radical para se combater a violência das grandes cidades.

Por sua temática polêmica, o filme ao ser lançado nos EUA dividiu opiniões. No Brasil, só seria lançado oficialmente em 1978, sete anos após entrar em cartaz, pois havia sido retido pela censura, principalmente por trazer cenas de nudez explícita, o que era proibido no país. Quando foi liberado por aqui, ainda havia proibição de cenas de nudez frontal, fazendo com que essas cenas aparecessem descaracterizadas por ridículas bolinhas pretas cobrindo as partes proibidas, o que gerou muitas piadas na época.

quinta-feira, 3 de maio de 2012

Assistindo a Um Show do Traffic

A banda inglesa Traffic fez história no mundo do rock nos anos 70, por produzir uma música de primeira linha, e ser formada por excelentes músicos.Sua formação clássica (a que aparece na foto acima) trazia Steve Winwood (vocais, teclados e guitarra), Dave Mason (guitarra e vocais), Chris Wood (sax e flauta) e Jim Capaldi (bateria e vocais). Em formações posteriores também fizeram parte Rick Grech (baixo), Jim Gordon (bateria), Reebop Kwaku Bah (percussão), além de outros músicos. A música do Traffic é um pouco difícil de definir, pois trazia uma mistura de folk, jazz, música clássica e rhythm and blues.

Em 1974, o Traffic quase tocou no Brasil. Sua vinda já estava acertada, as datas agendadas, e tudo certo, mas para nosso azar a banda resolveu se desfazer pouco antes de sua vinda. Em compensação, Jim Capaldi, baterista da banda, que morreu há alguns anos, teve uma forte ligação com nosso país, pois morou um bom tempo aqui, foi casado com uma brasileira, e por aqui tocou com vários músicos. Possuo um vídeo de uma participação do Traffic no festival de Woodstock de 1994, quando o evento completou 25 anos. Foi um belíssimo show. Em um recorte que guardo, dos anos 90, o jornalista Marcos Penido descreve um show do Traffic que assistiu na Califórnia:

"Tudo começou dentro de uma Tower Records, em San Diego, Califórnia. Era noite. Me lembro que no início dela a seleção de vôlei brasileira vencera a americana pela recém finada Liga Mundial. Logo na estrada, escuto a voz animada do meu amigo Maurício Fonseca: 'Aqui vamos achar'. Encontramos ingressos a 35 doletas. Outros, bem mais baratos, estavam sold out. Pensa daqui, pensa de lá, decidimos pagar pelo tesouro. Maurício me olha inquisidor e me faz uma pergunta que me deixa pensativo: 'Mas eles são bons mesmo?'. Eu sabia que o Traffic era um dos melhores grupos de rock já existentes em todos os tempos. Para mim, vetusto cidadão de 42 anos, o barato, pela ordem eram Beatles, Stones, Traffic, Creedence, Allman Brothers e The Band. Dylan, alma iluminada, dominando tudo por fora.

'Far From Home', nome do novo disco e da turnê, nos aguardava em um dos lugares mais bonitos do mundo: a Baía de San Diego. O lugar, ao ar livre, tinha um público de quarentões vestidos como no final dos anos 60/início dos 70. Foi um show de bola. Steve Winwood nem um quilo a mais nem um a menos, a voz inconfundível e os dedos mágicos nas cordas da guitarra ou no toque do piano. O velho e bom Jim Capaldi comandando nos couros a exímia divisão de ritmo. Dos antigos, ainda Rick Grech - o mesmo do Blind Faith, com Clapton, Winwood e Baker. O som saía firme e vigoroso. Músicas novas e sucessos antigos. As cervejas se sucediam na mesma medida das músicas, 'Hidden Treasure', 'Many Miles To Freedom', 'Shoot Out Of The Fantasy Factory', e o final dos finais com direito a bis, 20 minutos de duração e duas margaritas mexicanas: 'The Low Spark Of High Heeled Boys'. Todo mundo saiu suado e alegre de lá. Havia felicidade no ar. 'Far From Home'. fica perto da casa de qualquer um que curta um bom rock and roll."

quarta-feira, 2 de maio de 2012

Eu Tenho Curiosidade em Conhecer o Papagaio da Vizinha

A revista Rock, A História e a Glória, que circulou nos anos 70, trazia uma sessão chamada "O Rock e Eu", onde alguma figura ligada ao rock falava da importância daquela música em sua vida. Em seu número 2, que circulou em 1974, o convidado foi Erasmo Carlos, que falou sobre sua infância e adolescência no bairro da Tijuca, no Rio, o início de sua carreira, o sucesso da Jovem Guarda, etc. Eis alguns trechos da matéria:

"Eu tinha catorze anos, quando começou minha vida de rock-maníaco. Para mim, o rock foi a coisa mais importante do século. Acho que a juventude começou a se libertar por causa dele, a sentir que mandava no mundo. Quando ouvia rock an roll me dava uma vontade danada de ficar nu e sair pulando. Depois, soube que isso acontecia a milhares de outros jovens. Até parece que o rock foi um negócio astral que aconteceu para mostrar um caminho e mudar tudo.

Minha paixão pelo rock me levou a frequentar o programa do Carlos imperial, onde conheci o Roberto Carlos e o do Jair de Taumaturgo, onde o Toni Tornado era o ás da mímica, dançando e fazendo gestos, em cima dos sucessos estrangeiros. Nessa época eu já trabalhava (fui recepcionista, boy, vendedor de artigos de senhoras), e fiquei secretariando o Imperial: comprava sanduíches e coca pra ele. Acabei convidado para fazer vocal no conjunto Snakes, acompanhante do Roberto Carlos, que o Imperial apresentava como o 'Elvis Presley brasileiro".

Comecei a compor (minha primeira música foi de carnaval, 'O Papagaio da Vizinha'), passei a secretário oficial do Imperial, enquanto era crooner do Renato s seus Blue Caps. Cantávamos nos bailes do subúrbio e o Imperial gostava de mim, porque eu era honesto. Ele queria que eu me tornassse produtor e fosse seu herdeiro, 'o homem do rock no Brasil'. Eu escrevia as colunas que o Imperial assinava na Revista do Rádio, e falava de mim mesmo, me promovendo. Fiz minha primeira versão, 'Splish Splash', sem nada a ver com o original, não sei inglês, mas escrevi o que a música me falava.

Depois de compor o 'Parei na Contramão' com Roberto, Benil Santos e Raul Sampaio me chamaram para gravar, cantando, na RGE. Foi uma luta colocar o baixo elétrico: levamos para o estúdio um disco americano pro pessoal ouvir, mas os caras achavam que seriam despedidos se tirassem um som como aquele. Gravei então 'Terror dos Namorados' e 'Jacaré', uma versão brsileira paa o surf, mas saiu ridícula, a tentativa de por na capa uma foto de um cara pegando uma onda na praia. A prancha de surf ainda não havia chegado aqui.

Só dois compactos depois, com 'Festa de Arromba' aconteceu o estouro. Começou o programa 'Jovem Guarda' (que ia se chamar Festa de Arromba), para nós uma brincadeira, uma coisa maluca. Não estávamos preparados culturalmente para aquilo. Ainda mais quando começarm a industrializar a Jovem Guarda toda.

Hoje me considero um homem culto pela vida. Tive ídolos, mas hoje gosto mais de músicas que ídolos. Tive minha fase de rock bravo, Rolling Stones, de rock doce, James Taylor. Gosto de Eric Clapton, Leon Rusel, Elton John, John Lennon e do Creedence Claearwater Revival. Estou praticamente há quatro anos parado de show business. Amadureci, não faço mais música de broto, porque não é mais a minha realidade. O que passa hoje pela minha cabeça são as coisas lá de cima. A imaginação, o sonho, o que eu tenho de mais livre. Sou um homem de rock, porque foi a música que me arrepiou, mas hoje faço o que quiser."

terça-feira, 1 de maio de 2012

Louis Armstrong: O Jazz Personificado

"O jazz e eu nascemos juntos e crescemos um ao lado do outro". Com essa frase, que aparece no início de sua autobiografia "My Life - New Orleans" Louis Armstrong sintetiza a enorme ligação de seu nome com o jazz. Longe de parecer pretenciosa, a frase de Louis reflete uma condição que muitos críticos comprovam. Abaixo, reproduzo um trecho do livro "História Social do Jazz", de Eric Hobsbawn:

"Toda discussão sobre o trompete no jazz tem que começar e terminar com Louis Armstrong (1900-1971), o maior jazzizta de todos, em cuja arte e música de Nova Orleans alcança o auge e se ultrapassa. Louis Armstrong não é apenas um trompetista: ele é a voz de seu povo falando por meio de um trompete. Um gênio nato, que intuitivamente organizava a sua arte com a segurança automática com que as pessoas menos geniais respiram, ele contou ainda com uma tremenda dose de sorte. Tivesse ele nascido 20 anos antes, teria sido um excelente trompetista folk, líder de alguma banda de rua, mas sem disponibilidade tanto de equipamento técnico quanto da capacidade de se expressar com sua voz totalmente individual. Tivesse nascido 15 anos mais tarde, ou em qualquer outro lugar que não Nova Orleans, teria carecido das raízes firmes da música folclórica de sua cidade. Pois Armstrong não teria sido o tipo de homem a encontrar o seu caminho no meio da selva eclética do jazz do período médio, ou dos labirintos intelectuais dos modernos: ele era um homem simples; pouco articulado mesmo, em termos de inteligência verbal. Porém ele nasceu exatamente na época em que podia passar logicamente do jazz folk de Nova Orleans para um individualismo completo em arte, sem perder a maravilhosa e simples qualidade de seu canto, o toque comum de uma música feita para pessoas comuns. Não há nada mais a dizer a respeito de Armstrong, a não ser que ele tinha o raro dom da inocência total, que lhe permitia ler as emoções genuínas dos homens nas fórmulas fáceis das canções pop.

A evolução de Armstrong, a partir do jazz de Nova Orleans, pode ser seguida em suas gravações com King Oliver, nos maravilhosos 'Hot Fives' e 'Hot Sevens', de 1925-27, e na liberdade estonteante dos 'Hot Sevens' de 1928-1930, quando ele tocava uma música sem as amarras das tradições formais na companhia de músicos que tinham algum valor comparável ao seu: em 'West End Blues' ou 'Potato Head Blues', que bem poderiam vencer um concurso para eleger a melhor gravação de jazz lá feita, em 'Tight Like This', 'Muggles', 'Mahogany Hall Stomp', e assim por diante. Depois disso, embora a capacidade de Armstrong tenha aumentado, ele raramente voltou a tocar em conjuntos dignos de seu nome - exceto um pouco depois de 1940, quando, no entanto, ele estava de certa forma confinado ao gosto dos puristas do público revivalista que havia sido seu maior apoio. Seus solos nos anos 30, e mesmo no final da década de 50, são às vezes até melhores, mas a originalidade e a perfeição da gravação em geral são menores. Há muita discussão a respeito de Armstrong; porém, se há uma coisa certa no mundo do jazz, é que qualquer crítico digno desse nome, quando solicitado a mencionar uma pessoa só que pudesse personificar o jazz, votaria nele."

Assinar:

Postagens (Atom)